Laut einer Online-Umfrage nehmen 14 Prozent der Frauen mehrmals wöchentlich Schmerzmittel ein.

Schmerzmittel werden auch als Analgetika bezeichnet. Sie dienen der Behandlung von Schmerzen und umfassen sowohl rezeptfreie als auch rezeptpflichtige Wirkstoffe. Da Schmerzstärke und -ursache individuell sehr unterschiedlich ausfallen, werden verschiedene Schmerzmittel für die jeweilige Indikation eingesetzt.

- Schmerzmittel werden u. a. eingeteilt in Opioidanalgetika (immer rezeptpflichtig) und Nichtopioid-Analgetika (teilweise rezeptfrei).

- Toleranzentwicklung und Entzugssymptomatik sind bei längerer Einnahme von Opioidanalgetika möglich.

- Nichtopioid-Analgetika haben z. T. eine fiebersenkende und entzündungshemmende Wirkung.

- Bei Kopf- und Rückenschmerzen können rezeptfreie Schmerzmittel helfen.

- In der Schwangerschaft ist Vorsicht geboten bei der Einnahme bestimmter Wirkstoffe.

Schmerzmittel lassen sich in opioide und nichtopioide Analgetika einteilen

Schmerzstillende Substanzen existieren in opioiden und nichtopioiden Formen.

Opioide Analgetika

Der Begriff Opium stammt vom griechischen Wort für Saft (oπoς). Gemeint ist damit der Saft des Schlafmohns Papaver somniferum. Opiate im engeren Sinn sind Stoffe, die aus Opium und somit dem Schlafmohn gewonnen werden. Der Begriff Opioide ist umfassender und beschreibt alle Substanzen mit einer morphinähnlichen Wirkung.

Es gibt drei Opioidrezeptoren, über die die Opioide ihre zahlreichen erwünschten und unerwünschten Wirkungen entfalten, z. B.:

Schmerzlindernd (analgetisch)

Euphorisierend

Sedierend/hypnotisch

Angstlösend (Anxiolyse)

Versteifung der Muskeln (Muskelrigidität)

Abfall der Temperatur (Hypothermie)

Verengung der Pupillen (Miosis)

Verminderter Atemantrieb (Atemdepression)

Minderung von Hustenreiz (antitussiv)

Blutdrucksenkung

Verzögerte Magenentleerung

Obstipation (Verstopfung)

Störung des Gallenflusses

Erschwerte Blasenentleerung (Harnverhalt)

Hemmung der Wehentätigkeit

Charakteristisch für Opioide ist die Entwicklung einer Toleranz, das heißt die Wirkung nimmt bei gleichbleibender Dosis nach längerer Anwendung ab. Daher tritt beim Absetzen nach längerer Einnahme eine Entzugssymptomatik auf.

Nichtopioid-Analgetika

Nichtopioide Analgetika wirken, wie der Name bereits impliziert, nicht an Opioidrezeptoren. Sie lassen sich unterteilen in antipyretische Nichtopioid-Analgetika und Nichtopioid-Analgetika ohne antipyretisch-antiphlogistische Wirkung.

Antipyretische Nichtopioid-Analgetika

Antipyretische Analgetika zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl schmerzlindernd (analgetisch) als auch fiebersenkend (antipyretisch) sind. Sie vermitteln ihre Wirkung über die Hemmung des Enzyms Cyclooxygenase (COX), das zwei Isoformen (COX-1 und COX-2) hat. Die COX ist ein Schlüsselenzym der Prostaglandin-Synthese. Prostaglandine sind an der Schmerzentstehung beteiligt, indem sie die Schmerzrezeptoren für Reize sensibilisieren. Die antipyretische Wirkung kommt ebenfalls durch die Hemmung der Prostaglandine (Prostaglandins E2) zustande. Alle antipyretischen Analgetika sind reversible Hemmstoffe. Die einzige Ausnahme stellt Acetylsalicylsäure (ASS) dar, das die COX irreversibel hemmt.

Antipyretische Nichtopioid-Analgetika lassen sich weiterhin in zwei Gruppen einteilen:

Nichtselektive COX-Hemmstoffe, die sowohl COX-1 als auch COX-2 hemmen und weiter einteilbar sind:

Stoffe mit entzündungshemmender (antiphlogistischer) Wirkung, die Säuren sind, z. B. ASS, Diclofenac, Ibuprofen

Stoffe ohne entzündungshemmende (antiphlogistische) Wirkung, die keine Säuren sind, z. B. Paracetamol, Metamizol

Selektive COX-2-Hemmstoffe (Coxibe) mit antiphlogistischer Wirkung, die keine Säuren sind, z. B. Celecoxib, Etoricoxib

Antipyretische Nichtopioid-Analgetika eigenen sich zur Fiebersenkung und Schmerzbehandlung. Unerwünschte Wirkungen umfassen unter anderem:

Bei 20 Prozent dyspeptische Beschwerden (Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen)

Ulkus-Beschwerden (Geschwüre), vor allem bei Langzeitanwendung

Akutes Nierenversagen, vor allem bei Vorerkrankungen

Anstieg des arteriellen Blutdrucks (Ausnahme Acetylsalicylsäure Dosierung ≤ 100 mg)

Überempfindlichkeitsreaktionen

Entzündungshemmende Schmerzmittel

Basierend auf der antiphlogistischen Wirkung werden die Säuren unter den nichtselektiven COX-Hemmstoffen sowie die selektiven COX-2-Hemmstoffe auch als nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAP) oder nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) bezeichnet.

Nichtopioid-Analgetika ohne antipyretisch-antiphlogistische Wirkung

In diese Kategorie fallen die Wirkstoffe Ketamin, Capsaicin, Ziconotid (ω-Conotoxin) und Cannabinoide, die nicht über Opioidrezeptoren wirken. Ihr Einsatz ist auf bestimmte Gebiete beschränkt.

Schmerzmittel Liste A-Z

Überblick Schmerzmittel: verschreibungspflichtig und rezeptfrei

Unter den Nichtopioid-Analgetika gibt es rezeptfreie und rezeptpflichtige Wirkstoffe. Zu den rezeptfreien Nichtopioid-Analgetika gehören:

Acetylsalicylsäure ASS (außer zur parenteralen Anwendung, wie z. B. Injektionen)

Diclofenac

Ibuprofen-Präparate zur oralen Anwendung bis zu 400 mg rezeptfrei, darüber hinaus verschreibungspflichtig

Indometacin zur Anwendung auf der Haut in 1-prozentiger Lösung

Naproxen-Präparate zur oralen Anwendung bis zu 250 mg je abgeteilter Form, Tagesdosis bis zu 750 mg, Packungsgröße bis zu 7.500 mg rezeptfrei, darüber hinaus verschreibungspflichtig

Paracetamol-Präparate zur oralen Anwendung in einer Gesamtwirkstoffmenge von bis zu 10 g je Packung rezeptfrei, darüber hinaus verschreibungspflichtig

Dabei sind je nach Indikation und ggf. weiteren arzneilich wirksamen Bestandteilen neben den zum Teil oben aufgelisteten Regelungen nur bestimmte Dosierungen und Darreichungsformen (z. B. Pflaster, Salbe, Tablette, Zäpfchen) rezeptfrei. Die maximalen Einzel- und Tagesdosen sind zu beachten.

Die Opioid-Analgetika unterstehen fast alle dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und bedürfen somit eines Betäubungsmittel-Rezeptes. Sie werden streng reguliert, z. B. können die Betäubungsmittel nur innerhalb von sieben Tagen nach Ausfertigung des Rezeptes abgegeben werden. Die Opioide Tilidin, Codein und Dihydrocodein (in bestimmten Formen und Dosierungen) sowie Nalbuphin und Tramadol unterliegen nicht dem BtMG, sind aber auch verschreibungspflichtig.

Betäubungsmittel-Rezepte werden von der Bundesopiumstelle ausgegeben. Man erkennt sie an der gelben Farbe. Im Jahr 2021 wurden über 15 Millionen solcher Rezepte an Ärzte und Ärztinnen in Deutschland ausgegeben.

Starke Schmerzmittel

Opioide sind sehr starke Schmerzmittel. Die analgetische Potenz beschreibt die schmerzstillende Wirkung der Opioide in Referenz gesetzt zu Morphin, das den Wert 1 hat. Sufentanil hat mit einer bis zu 1.000-fachen Wirkstärke von Morphin die höchste analgetische Potenz. Das bedeutet, dass zum Erreichen der gleichen schmerzstillenden Wirkung viel geringere Dosen benötigt werden. Sufentanil steht nur zum intravenösen Gebrauch zur Verfügung, z. B. im Rahmen von Operationen.

Top 10 der stärksten Schmerzmittel

Die folgende Tabelle gibt die analgetische Potenz von Opioidanalgetika wieder.

Nichtopioid-Analgetika, zu denen die gängigen rezeptfreien Schmerzmittel zählen, werden in der Regel nicht anhand ihrer Wirkstärke verglichen. Es ergibt mehr Sinn, sie nach ihren Einsatzgebieten zu unterscheiden.

Schmerzmittel bei Kopfschmerzen

Bei Kopfschmerzen ist die Wahl des besten Schmerzmittels von der zugrunde liegenden Ursache abhängig. Sollte es sich um eine Migräne oder Spannungskopfschmerzen handeln, so können neben nicht-medikamentösen Behandlungsoptionen auch rezeptfreie Schmerzmittel wie NSAR helfen.

Bei Clusterkopfschmerzen kommen rezeptpflichtige Medikamente zum Einsatz. Generell empfiehlt es sich, ärztliche Rücksprache in Bezug auf die Ursache und mögliche Behandlungen zu halten.

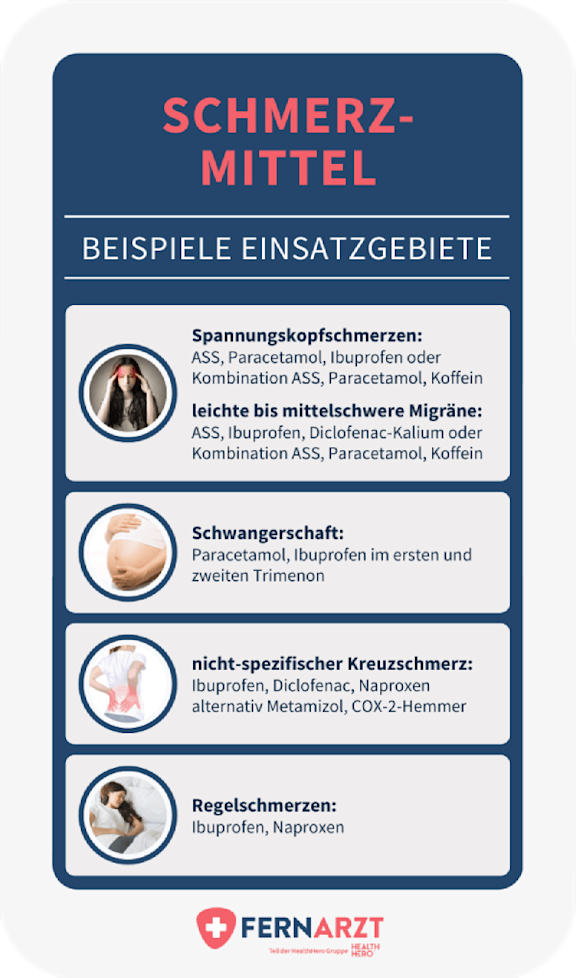

Bei Spannungskopfschmerzen, der häufigsten Kopfschmerzform in Deutschland, können die rezeptfreien Schmerzmittel ASS, Paracetamol, Ibuprofen oder eine Kombination von ASS, Paracetamol und Koffein Abhilfe schaffen.

Bei einer leichten bis mittleren Migräneattacke können ebenfalls rezeptfrei die NSAR ASS, Ibuprofen, Diclofenac-Kalium oder Kombinationspräparate mit ASS, Paracetamol und Koffein eingesetzt werden. Bei Kontraindikationen gegen NSAR steht rezeptfrei noch Paracetamol zur Verfügung.

Es sollte allerdings darauf geachtet werden, dass durch einen übermäßigen Gebrauch an Schmerzmitteln auch Kopfschmerzen induziert werden können. Ein Medikamenten-induzierter Kopfschmerz liegt bei Kopfschmerzen an mindestens 15 Tagen pro Monat bei vorbestehender Kopfschmerzerkrankung und einem Übergebrauch von Schmerzmitteln (an mindestens 15 Tagen pro Monat bei Paracetamol, ASS und NSAR) über drei Monate hinaus vor. Deshalb sollten Schmerzmittel in Selbstbehandlung so selten wie möglich eingenommen werden.

Schmerzmittel in der Schwangerschaft

In der Schwangerschaft sollten Präparate bevorzugt werden, die in Bezug auf die Entwicklung des Embryos bzw. Fetus gut untersucht sind. Grundsätzlich gilt bei der Schmerztherapie in der Schwangerschaft:

Keine Mischpräparate oder Substanzen derselben Wirkstoffgruppe

Vor Umstellen auf anderen Wirkstoff zunächst Dosissteigerung und ausreichend lange Einnahmedauer, um Wirkung und Nebenwirkung ausreichend beurteilen zu können

Bei langfristiger Einnahme während Schwangerschaft können Nebenwirkungen durch Begleitmedikation vorgebeugt bzw. therapiert werden

Nichtmedikamentöse Maßnahmen als Alternative zu Schmerzmitteln, z. B. Physiotherapie, Akupunktur

Bei chronischen Schmerzen kann eine psychotherapeutische Komponente sinnvoll sein

Klassische Antiepileptika (Medikamente zur Behandlung epileptischer Anfälle) sollten gemieden werden

Bei leichten Schmerzen kann Paracetamol während der gesamten Schwangerschaft, Ibuprofen nur im ersten und zweiten Trimenon (Schwangerschaftsdrittel) eingenommen werden. Nichtsteroidale Antirheumatika wie Ibuprofen können im letzten Trimenon beim ungeborenen Kind zum verfrühten Verschluss des sogenannten Ductus arteriosus führen, der für den fetalen Kreislauf notwendig ist. Daher dürfen sie im letzten Trimenon nicht eingenommen werden.

Sollten die Schmerzen sich dadurch nicht ausreichend behandeln lassen, können Paracetamol in Kombination mit dem Opioid Codein, sowie die Opioide Tramadol, Buprenorphin und Morphin eingesetzt werden. Dabei muss die Indikation streng gestellt werden, denn die Therapie mit Opioiden kann zum Entzugssymptom beim Neugeborenen führen. Falls Opioide wie Fentanyl, Sufentanil oder Pethidin im Rahmen des Geburtsvorganges verwendet werden, kann auch dies zu Symptomen beim Neugeborenen führen.

Migräneattacken in der Schwangerschaft lassen sich dementsprechend zwischen dem ersten und zweiten Trimenon mit Ibuprofen oder ASS (zweite Wahl) behandeln. Paracetamol sollte nur verwendet werden, wenn es Kontraindikationen gegen ASS gibt.

Da eine Schwangerschaft einen besonderen Umstand darstellt, empfiehlt es sich vor einer Medikamenteneinnahme mit dem behandelnden Arzt bzw. der behandelnden Ärztin Rücksprache zu halten.

Schmerzmittel bei Rückenschmerzen

Mit Rückenschmerzen sind oft im engeren Sinne Kreuzschmerzen gemeint. Kreuzschmerzen sind per definitionem Schmerzen im Bereich unterhalb des Rippenbogens bis oberhalb der Gesäßfalten. Bei nicht-spezifischen Kreuzschmerzen lassen sich keine eindeutigen Hinweise auf eine spezifisch zu behandelnde Ursache erkennen, weshalb Schmerzmittel in diesem Falle eine rein symptomatische Therapie darstellen. Neben nicht-medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten wie einer Bewegungstherapie und körperlicher Aktivität kann unterstützend eine medikamentöse Schmerztherapie in Erwägung gezogen werden.

In der niedrigsten effektiven Dosis über den kurz möglichsten Zeitraum können die NSAR Ibuprofen, Diclofenac und Naproxen eingesetzt werden. Sollten gegen diese Kontraindikationen bestehen, stehen COX-2-Hemmer und Metamizol (Novaminsulfon) als Alternativen zur Verfügung. Paracetamol sollte zur Behandlung nicht-spezifischer Kreuzschmerzen nicht angewendet werden.

Häufige Fragen zu Schmerzmitteln

Leichte Schmerzen: Zur Behandlung leichter Schmerzen (Kopf-, Zahn-, Gliederschmerzen) sowie zur Fiebersenkung eignen sich rezeptfreie Nichtopioid-Analgetika wie Ibuprofen, ASS und Paracetamol zur kurzfristigen Anwendung.

Paracetamol kann während der gesamten Schwangerschaft, Ibuprofen nur im ersten und zweiten Trimenon (Schwangerschaftsdrittel) eingenommen werden.

Starke Schmerzen: Bei starken Schmerzen werden rezeptpflichtige Opioidanalgetika eingesetzt. Sie kommen im Rahmen von Operationen, Traumata, Geburtsvorgängen, Tumorschmerzen und Herzinfarkten zum Einsatz. Die rezeptpflichtigen Opioidanalgetika setzen zudem eine ärztliche Behandlung voraus.

Regelschmerzen: Bei Menstruationsschmerzen eignen sich Ibuprofen und das länger wirksame Naproxen. ASS und Paracetamol eignen sich nicht für Regelschmerzen.

Kopfschmerzen: Bei Spannungskopfschmerzen können die rezeptfreien Schmerzmittel ASS, Paracetamol, Ibuprofen oder eine Kombination von ASS, Paracetamol und Koffein Abhilfe schaffen.

Bei einer leichten bis mittleren Migräneattacke können ebenfalls rezeptfrei die NSAR ASS, Ibuprofen, Diclofenac-Kalium oder Kombinationspräparate mit ASS, Paracetamol und Koffein eingesetzt werden. Bei Kontraindikationen gegen NSAR steht rezeptfrei noch Paracetamol zur Verfügung.

Rückenschmerzen: Bei nicht-spezifischen Kreuzschmerzen können die NSAR Ibuprofen, Diclofenac und Naproxen in der niedrigsten effektiven Dosis über den kurz möglichsten Zeitraum eingesetzt werden.

ASS, Diclofenac, Ibuprofen, Indometacin und Naproxen sowie selektive COX-2-Hemmer sind entzündungshemmend. Sie werden auch als nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAP) oder nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) bezeichnet.

Bei starken Schmerzen gilt es, die Ursache herauszufinden und wenn möglich zu beheben. Diclofenac eignet sich zur Behandlung von Entzündungsschmerzen und in Kombination mit Opioiden auch von Tumorschmerzen mit Knochenbeteiligung. Metamizol stellt ein Reservemittel bei starken viszeralen Schmerzen (Eingeweideschmerzen) dar. Starke Schmerzen können auch mit Opioidanalgetika behandelt werden. Bei starken Schmerzen sollte ein Arzt bzw. eine Ärztin konsultiert werden und die Therapie unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.

Schmerzmittel sind in bestimmten Formen und Dosierungen rezeptfrei, dazu zählen ASS, Diclofenac, Ibuprofen, Indometacin, Naproxen und Paracetamol. Es lässt sich keine Aussage treffen, welches Schmerzmittel die individuell stärkste Wirkung hat. Dies hängt unter anderem von der Dosierung, Darreichungsform und der individuellen Empfänglichkeit ab. Es ist sinnvoller, die Auswahl des Schmerzmittels basierend auf der zu behandelnden Schmerzart auszuwählen, im Zweifel immer in Rücksprache mit einem Arzt bzw. einer Ärztin.

Quellen

BtM-Rezepte / Verschreibung. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). https://www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungsmittel/BtM-Rezepte-Verschreibung/_node.html (zugegriffen 18. Januar 2023)

Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV): Nationale VersorgungsLeitlinie „Nicht-spezifischer Kreuzschmerz“ Langfassung. AWMF-Register Nr. nvl-007. 2017.

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN): S1-Leitlinie „Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne“. AWMF-Register Nr. 030-057. 2018.

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN): S1-Leitlinie „Therapie des episodischen und chronischen Kopfschmerzes vom Spannungstyp und anderer chronischer täglicher Kopfschmerzen“. AWMF-Register Nr. 030-077. 2015.

Embryotox - Arzneimittelsicherheit in Schwangerschaft und Stillzeit: Schmerztherapie. https://www.embryotox.de/erkrankungen/details/ansicht/erkrankung/schmerztherapie/ (zugegriffen 18. Januar 2023)

Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetz - BtMG). Bundesministerium der Justiz. https://www.gesetze-im-internet.de/btmg_1981/BJNR106810981.html (zugegriffen 18. Januar 2023)

Höllt V, Allgaier C: Kapitel 7 - Analgetika. In: Aktories K, Förstermann U, Hofmann F, Starke K (Hrsg.): Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie (Elfte Ausgabe) Munich: Urban & Fischer 2013; 207–32.

Informationsbrief zu Flupirtin: Rückruf und Widerruf der Zulassung. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). 2018. https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/DE/RHB/2018/info-flupirtin.html (zugegriffen 18. Januar 2023)

Klein S: Nichtopioide Analgetika. Gelbe Liste Online. 2019. https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffgruppen/nichtopioide-angelika (zugegriffen 18. Januar 2023)

Klein S: Opioidanalgetika. Gelbe Liste Online. 2019. https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffgruppen/opioidanalgetika (zugegriffen 18. Januar 2023)

Leopoldt D: Coxibe. Gelbe Liste Online. 2019. https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffgruppen/coxibe (zugegriffen 18. Januar 2023)

Liste der Stoffe und Zubereitungen. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). 2020. https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/Pharmakovigilanz/Gremien/Verschreibungspflicht/liste_stoffe_zubereitungen.pdf (zugegriffen 18. Januar 2023)

Schmerzmitteln - Häufigkeit der Einnahme in Deutschland nach Geschlecht 2017. Statista. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/669050/umfrage/umfrage-zur-haeufigkeit-der-einnahme-von-schmerzmitteln-nach-geschlecht/ (zugegriffen 18. Januar 2023)