Was ist ein Ödem?

Bei Ödemen handelt es sich um Flüssigkeitseinlagerungen und Schwellungen im Gewebe. Es ist ein Symptom, das bei vielen unterschiedlichen Grunderkrankungen auftritt und sehr variieren kann. Wassereinlagerungen können aber auch hormonell, medikations-, wetter-, bewegungs- oder genetisch bedingt sein.

- Wassereinlagerungen im Gewebe werden als Ödeme bezeichnet.

- Sie können äußerlich und innerlich auftreten, lokalisiert und generalisiert.

- Ödeme sind ein Symptom vieler unterschiedlicher Grunderkrankungen, sie können aber auch Wetter-, Bewegungs-, Hormon- oder Medikations-bedingt auftreten.

- Die Diagnose und Behandlung von Wassereinlagerungen ist vielfältig und abhängig von der Grunderkrankung.

Woran erkenne ich Ödeme und Wassereinlagerungen?

Wie fühlen sich Ödeme an?

Sie fühlen sich anfangs am Ende des Tages ganz dick an oder die Socken hinterlassen tiefere Einschneidungen in der Haut. Später erst kann es zu sichtbaren Schwellungen kommen, die nicht mehr weggehen.

Ödeme im Gewebe erkennt man daran, dass das Eindrücken einer geschwollenen Hautstelle eine Delle hinterlässt, die ein paar Sekunden sichtbar bleibt. Das Gewebe kann sich prall und geschwollen anfühlen, pochen und sogar richtig weh tun.

Bei akuten Auslösern, wie einer allergischen Reaktion, kann es zu sichtbaren Schwellungen der Haut im Gesichtsbereich (speziell um die Augen) kommen. Ödeme können auch in tieferen Schichten auftreten, wie bei der Wassersucht bei Leberschaden, wo man den aufgeblähten Bauch erst in späten Stadien richtig erkennen kann. Diese müssen aber von Ergüssen abgegrenzt werden, bei denen sich Flüssigkeit in bereits vorhandenen Körperhöhlen ansammelt.

Sind Wassereinlagerungen schmerzhaft?

Wassereinlagerungen können ab einem gewissen Ausmaß schmerzhaft sein, allerdings müssen sie dafür schon sehr lange persistieren und sehr viel Flüssigkeit angesammelt haben. Je nach Bindegewebe kann es mehr oder weniger schmerzhaft sein. Zusätzlich können die offenen Wunden, die sich bei fortgeschrittenen Ödemen oft entwickeln, schmerzhaft sein.

Wasser in den Beinen

Wassereinlagerungen in den Beinen können ungefährliche als auch gefährlichere Ursachen haben. Gehen die Einlagerungen von selbst wieder weg, kann man von verminderten Rückfluss aufgrund von langem Stehen oder Sitzen ausgehen. Länger anhaltende Wasserablagerungen sollten unbedingt ärztlich abgeklärt werden. Es kann sich um Herz-, Nieren oder andere systemische Erkrankungen handeln, die die Gefäße oder regulierenden Schaltkreise des Wasserhaushalts beeinflussen.

Wassereinlagerungen Schwangerschaft

Auch bei Schwangeren ist das Entstehen von Wassereinlagerungen normal, genauso wie bei nicht-schwangeren Frauen es manchmal zyklusbedingt zu Ödemen kommt. Das kann man mit Schwankungen im Hormonhaushalt von Progesteron erklären. Diese Schwankungen sind sehr individuell, genauso wie die Beschaffenheit des Bindegewebes – je nachdem fallen die Einlagerungen stärker oder weniger stark aus. Das Hormon führt dazu, dass das Bindegewebe aufgelockert wird – um Platz für das Kind zu machen.

Außerdem haben Schwangere durchlässigere Gefäße und mehr Blut im Kreislauf wegen des Kindes. Gleichzeitig reduziert sich aber auch der Druck in den Gefäßen, und die Betroffenen sich weniger. Zusätzlich drückt die Gebärmutter auf die aufsteigenden Gefäße, was ebenfalls das Blut zum stocken bringen kann. Und zu guter letzt: haben Schwangere einen anderen Elektrolyte und Eiweiß Haushalt, da das Kind einiges in Anspruch nimmt. Das führt ebenfalls zu Schwankungen im Wasserhaushalt.

Sollten die Wassereinlagerungen sehr schnell zunehmen, muss man allerdings aufpassen: das könnte auch ein Zeichen für Präeklampsie (schwangerschaftsbedingter Bluthochdruck) sein.

Hier erfahren Sie mehr zum Thema Wassereinlagerungen in der Schwangerschaft

Wassereinlagerungen im Bauch

Wassereinlagerungen im Abdomen sind meistens auf einen Leberschaden zurück zu führen. Das ist eine Form von tiefem Ödem, da sich an dieser Stelle selten Wasser im Bindegewebe unter der Haut ansammelt. Dies tritt auf, wenn die Leber das Blut nicht mehr anständig bearbeiten kann und sich das Blut zurückstaut. Da neues Blut von den Organen nachfließt, entsteht ein Überdruck und es wird nach außen gedrückt, zwischen die Organe, in den Bauchholraum.

Wie kommt es zu Ödemen (Wassereinlagerungen)?

Der Körper hat einen sehr fein regulierten Wasserkreislauf und Austausch. Er besteht bis zu 80 Prozent aus Wasser, je nach Alter mehr oder weniger. Dieses Wasser ist natürlich nicht an einer Stelle gesammelt wie in einer Wasserflasche, sondern wird vom Körper auf unterschiedlichste Strukturen verteilt. Wasser befindet sich in den einzelnen Zellen, in Organen, im Blut, in den Muskeln, im Gewebe zwischen den Organen, in den Augen, in der Haut; sogar unsere Knochen enthalten Wasser. Wo sich das Wasser gerade befindet, hängt von sehr sensiblen Gleichgewichts-Mechanismen ab, die immer darauf abzielen, das Wasser überall gleichmäßig verteilt zu haben.

Das Blut ist ein sehr wichtiger regulatorischer Bestandteil. Es besteht aus einer Mischung von 50 Prozent Wasser und 50 Prozent Proteinen (Eiweißen), Elektrolyte und den unterschiedlichsten Zellen – mitunter rote Blutkörperchen. Auch beim Blut stellt der Körper immer sicher, dass es bei dieser Verteilung von Wasser bleibt. Dies geschieht über physikalische Kräfte. Der hydrostatische Druck, der durch die natürliche Erdanziehungskraft entsteht, drückt Wasser bei zu viel Druck von oben nach außen. Der onkotische Druck ist durch die Partikel im Blut und im Gewebe beeinflusst, die Wasser an sich ziehen.

Unsere Gefäße erstrecken sich über den ganzen Körper und reichen bis an die kleinsten Stellen, wo wir sie als Äderchen kennen, und machen somit das regulatorische Netzwerk des Körpers aus. Dort kann überschüssige Flüssigkeit aus den Adern austreten und durch das Gewebe über die Lymphe und letztlich dem Venensystem wieder abtransportiert werden. Bei erhöhtem Wasserdruck im Blut kann dieser ausgeglichen werden, wenn vermehrt Wasser in das Gewebe raus gedrückt wird. So sinkt der Druck in den Gefäßen. Am Tag werden bis zu 20 Liter über die Gefäße in de Gewebe gedrückt, wovon 18 Liter wieder von den Venen aufgenommen werden und zwei Liter von den Lymphbahnen.

Wenn sich irgendwo am Körper Wasser ansammelt, muss also irgendwas an diesen physiologischen Regulierungskreisläufen nicht mehr richtig funktionieren.

Wo Ödeme herkommen können:

Teufelskreis: Wenn der Druck in den Gefäßen ausgeglichen wird, merken das bestimmte Sensoren in der Halsschlagader. In Reaktion darauf setzten sie alle möglichen Mechanismen in Gang, um den Druck wieder zu erhöhen. Das führt wiederum dazu, dass mehr Flüssigkeit in das Gewebe gedrückt wird um dem Druck wieder entgegenzuwirken. Gleichzeitig kann nicht genug Flüssigkeit abtransportiert werden und die Ansammlungen werden größer und größer.

Warum kommt es zu Wassereinlagerungen?

Ödeme können nach dem Ort der Entstehung und dem Entstehungsmechanismus eingeteilt werden. So werden sie nach Lokalisierung, in lokalisiert und generalisiert unterteilt und nach Ursache, in akut und chronisch unterteilt.

Akut & Lokalisiert

Zu den akuten Ursachen gehören beispielsweise allergische Reaktionen, Entzündungen, Verbrennungen oder Traumata. In diesen Fällen werden die kleinen Gefäße im Gewebe so sehr geschädigt, dass es zur erhöhten Wasserbewegungen aus dem Blut in das Gewebe führt. Diese Ödeme treten dann sehr lokalisiert auf, in der Regel dort, wo der Schaden stattgefunden hat. In schlimmen Fällen kann das auch mal das Gehirn sein. Eine weitere lokalisiert verursachte Ödembildung entsteht bei Thrombosen. Das venöse Blut kann nicht mehr abfließen, staut sich an, was ebenfalls dazu führt, dass das Wasser aus den Gefäßen in das Gewebe gedrückt wird.

Akut & Generalisiert

Andere akut auftretende Wassereinlagerungen werden durch akutes Herzversagen oder akute Niereninsuffizienz ausgelöst, wobei der Körper einerseits nicht genug Blut durch den Körper pumpen kann und andererseits nicht genug Flüssigkeit abführen kann oder zu viele Eiweiße durchsickern lässt. So versackt das Blut, staut sich auf und die Flüssigkeit wird generalisiert im Körper ins Gewebe gedrückt. Zu den akuten und generalisierten Ödemen können aber auch wetterabhängige Ödeme gehören, die sich an Händen und Füßen und manchmal auch an anderen Stellen am Körper bemerkbar machen. Diese verschwinden aber in der Regel genauso schnell wie sie gekommen sind.

Chronisch & Lokalisiert

Chronische Erkrankungen, die zu lokalisierten Ödemen führen können, sind mitunter Lymphabflussstörungen, die chronische venöse Insuffizienz, das Postthrombotische Syndrom, Myxödeme. Das sind alles Erkrankungen, die nach einen längeren Zeitraum dazu führen, dass sich an falschen Stellen das Wasser einlagert. Meistens liegt es daran, dass bestimmte Strukturen beschädigt wurden wie zum Beispiel die Venenklappen bei der venösen Insuffizienz. Das führt dazu, dass die Flüssigkeit über das Blut nicht mehr richtig abgepumpt werden kann und sich irgendwo ansammelt. Meistens lokalisiert, um den geschädigten Teil des Gefäßes.

Chronisch & Generalisiert

Chronische Erkrankungen, die zu generalisierten Wassereinlagerungen führen, entwickeln diese meistens erst nach vielen Jahren und oft aufgrund von falscher Behandlung, Alter oder Mangel an Bewegung. Das sind aber auch Wassereinlagerungen, die nicht nach einem Tag wieder verschwinden und die man meistens erst nach zwei Liter Flüssigkeitsansammlung merkt. So können Schilddrüsenhormonerkrankungen, Malnutrition, Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz (Wasserretention) sich schleichend im Bauchinnenraum ansetzten, in den Blutverhältnissen oder unter der Haut am ganzen Körper verteilt.

Ursachen für Ödeme

Die Ursachen für Wassereinlagerungen können sehr unterschiedlich sein. Wie bereits beschrieben, kann alles, was die feinen Wasserkreisläufe und deren Regulierung beeinflusst, Auslöser für Ödeme sein.

Natürliche Ursachen

Nach langem Sitzen oder Stehen fühlen sich die Füße geschwollen oder Beine dicker an und können auch mal weh tun. Das ist allerdings ganz normal, weil das Wasser der Erdanziehung folgt. Außerdem fördert Bewegung durch Muskelkontraktionen den Abtransport von Blut über die relativ weichen Venen. Sommerliche Hitze begünstigt ebenfalls den Wasseraustritt in das Gewebe, weil Hitze die Gefäße erweitert.

Das Herz-Kreislauf System

Der Blutdruck entsteht durch die natürlich Erdanziehungskraft und so führt zu viel sich aufstauendes Blut zu erhöhten Blutdruck. Erkrankungen die das verursachen haben meistens mit dem Herz-Kreislaufsystem zutun.

Beispielsweise Herzinsuffizienzen können hierzu führen. Das Herz ist dafür zuständig, das Blut effektiv durch das Kreislaufsystem zu pumpen. Ist es geschwächt, staut sich Blut an und tritt nach außen in das Gewebe. Dies passiert meistens in den Beinen, da es der Schwerkraft nach unten folgt.

Die Niere

Wenn die Niere geschwächt ist bei Niereninsuffizienzen (geschwächte Niere allgemein), dem Nephrotischen Syndrom (geschwächte Nierenkörperchen) oder der Glomerulonephritis (chronische Nierenkörperchen-Entzündung) kommt es auch zu generalisierten Wassereinlagerungen. Das liegt entweder daran, dass die Niere zu viele Eiweiße mit dem Urin ausscheidet, die normalerweise im Blut Wasser binden und dort behalten. Dieses Wasser ist dann auf einmal auf sich selbst gestellt und wird in das Gewebe gedrückt, um Ausgleich zu schaffen. Bei einer Niereninsuffizienz, bei der die Funktion stark eingeschränkt ist, kommt es zu weniger Wasserausscheidung und somit zu mehr Wasser im Blut. Das muss auch wieder irgendwo hin und wird in das umliegende Gewebe gedrückt.

Auch kann die Nebennierenrinde ihren Beitrag leisten, weil sie ein Hormon produziert, das über die Niere den Blutdruck erhöht. Es gibt Sensoren in Herznähe, die bei niedrigem Blutdruck die Nebennierenrinde dazu veranlassen, mehr von dem Hormon zu erzeugen. Das kann oft Teil eines Teufelskreises werden, weil das Blut unten in den Beinen austritt und oben das Signal gesendet wird, dass nicht genug Blutvolumen vorhanden ist. Die Niere produziert weniger Urin, der Blutdruck steigt und tritt in den Beinen weiter aus.

Die Leber

Die Leber hat viele Funktionen, eine davon ist es, Eiweiße und andere Proteine zu produzieren und zu filtern, die im Blut das Wasser binden und wichtige Stoffe transportieren. Bei einer Leberzirrhose funktioniert das nicht mehr richtig. Das venöse Blut wird aufgestaut, wenn sie nicht mehr richtig funktioniert. Das venöse oder blaue Blut, also ohne Sauerstoff, läuft von den Bauchorganen nämlich zuletzt durch die Leber, bevor es in das rechte Herz läuft. Wenn die Leber nicht richtig funktioniert, kann es manchmal dazu kommen, dass das Blut “liegen bleibt” und sich bis in die Organe im Bauchinnenraum aufstaut und raus gedrückt wird.

Ähnliches passiert auch bei Malnutrition; aufgrund des Mangels an wichtigen Stoffen kommt es zu Eiweißmangel im Blut. Wenn das Blut nicht mehr genug Eiweiße enthält, kann das dazu führen, dass das Wasser in den Bauchinnenraum angesammelt wird. Daher wird das Wasser aus dem Blut nach außen bewegt, um das “Gleichgewicht” zu halten. Deshalb sieht man in Entwicklungsländern oft kleine Kinder, die stark unterernährt sind, aber trotzdem einen großen runden Bauch haben: das sind die Wasseransammlungen im Bauchinneren.

Die Venen

Das Blut wird in den Kapillaren, also den kleinsten Formen von Gefäßen, in das umliegende Gewebe gedrückt. Anschließend wird das Wasser entweder mit der Lymphe oder über die venösen Gefäße wieder im Kreislauf abtransportiert. Wenn die Venen dann kaputt sind, führt das ebenfalls zur Aufstauung und zur Entstehung von Wassereinlagerungen.

Krankheiten, die Venen kaputt machen, sind zum Beispiel die chronisch venöse Insuffizienz oder das postthrombotische Syndrom. Auch eine Thrombose kann den venösen Abfluss zu behindern, sodass ein Ödem entsteht. Bei den ersten beiden Fällen werden die Gefäßklappen, die normalerweise für den Abfluss von Blut zuständig sind, so geschädigt, dass sie das nicht mehr können. Das kann alle möglichen Gründe haben: es kann angeboren sein, kann durch Bindegewebsschwächen, Entzündungen oder auch Verletzungen entstehen oder eben durch komplizierte Thrombosen.

Die Thrombose selbst behindert den Abfluss dadurch, dass sie das komplette Gefäß verstopft. Das Blut kann nirgends mehr hin und wird nach außen gedrückt.

Die Schilddrüse

Im Rahmen von Schilddrüsenüber- als auch -unterfunktionen können in besonders komplizierten Fällen Myxödeme auftreten. Ihr Name wird von ihrem Aussehen abgeleitet: “Myxa-” für Schleim und “Ödema” für die Schwellung.

Diese Schwellungen treten auf Hautebene auf, sind wesentlich fester und hinterlassen keine Delle nach dem Eindrücken. Manchmal verfärbt sich die Haut auch rötlich. Der Mangel an Schilddrüsenhormonen führt höchstwahrscheinlich zu einem verminderten Abbau von Glykosaminoglykanen, speziell wasserbindenden Molekülen wie Hyaluronsäure. Diese lagern sich ab, binden Wasser und führen zu einem generalisiert aufgeschwemmten Erscheinungsbild. In ganz fortgeschrittenen Fällen kann es auch zu Pleuraergüssen kommen.

Das schlimmste Erscheinungsbild ist das Myxödemkoma, was weniger mit den Ödemen zutun hat als mit dem gemeinsamen Grund. Durch äußere extreme Faktoren wie Kälte, Erkrankung oder Medikamente kann bei nicht therapierten Patienten ein komatöser Zustand auftreten mit extrem niedriger Körpertemperatur, Hypoventilation, niedrigem Puls und Blutdruck. Ein generalisiertes Myxödem kann zusätzlich auftreten.

Bei einer Hyperthyreose, speziell dem autoimmun bedingten Morbus Basedow, kann ein spezielles Myxödem um die Augen oder an den Schienbeinen auftreten. Das unterliegt einem anderen Mechanismus. Die Antikörper die auch die Schilddrüse in dieser Erkrankung angreifen, reagieren auch auf Rezeptoren in diesen beiden Körper Arealen. Bestimmte Zellen werden überstimuliert, die zu einer Vergrößerung oder Anschwellung des Gewebes führt.

Verletzungen

Es gibt mehrere Ursachen, die zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Gefäße für Flüssigkeit führen. Diese Wassereinlagerungen sind dann in der Regel sehr lokalisiert um die Ursache herum. Hier gehören Verletzungen dazu, Entzündungen, allergische Reaktion als auch Verbrennungen. Auch Erkrankungen der Gefäße oder Autoimmunerkrankungen der Haut können zu einer erhöhten Wasserdurchlässigkeit führen; diese weisen allerdings auch generalisierte Ödeme auf.

Wenn Gefäße durch diese Verbrennungen oder Verletzungen beeinträchtigt werden, kann man sich das fast wie ein Loch im Fahrradreifen vorstellen. Bei Allergischen Reaktionen oder Entzündungen, führen allerdings die körpereigenen Substanzen dazu, dass Gefäße erweitert werden, die Durchlässigkeit erhöht wird als Teil des Entzündungsprozesses. Das kann aber auch im Bereich des Rachens passieren und so weit anschwellen, dass keine Luft mehr passieren kann. Das ist dann ein Notfall.

Autoimmunerkrankungen der Gefäße schädigen diese so nachhaltig, dass irgendwann die Grundfunktion der Wände nicht mehr gewährleistet ist. Somit wird auch der Wasserhaushalt nicht richtig reguliert und Wasser tritt unkontrolliert an Stellen, wo es nicht hin soll.

Auch können Tumore oder Bestrahlung zu unkontrolliertem Wasserfluss führen. Tumore können Gefäße blockieren, was zur Aufstauung führt. Sie können aber auch Gefäßwände manipulieren oder verletzen. Bei Bestrahlungen sind Beeinträchtigungen der kleinen Gefäße häufige Nebenwirkung, weil sie sehr oberflächlich liegen und sensibel sind.

Medikamente

Auch unterschiedlichste Medikamente können zu Wassereinlagerungen führen. Das ist ganz individuell abhängig vom Wirkungsmechanismus des jeweiligen Medikaments. Hier gehören unter anderem Antidepressiva dazu, aber auch Bluthochdruckmedikamente, Hormonersatztherapie, Glukokortikoide oder Entzündungshemmer. Wenn Sie das betrifft, konsultieren Sie ihren Arzt wegen einer Alternativtherapie oder Dosierung.

Spezielle Arten von Ödemen

Lymphödem

Ähnlich wie unsere Blutgefäße, haben wir überall am Körper feine Lymphgefäße, die Gewebswasser einsammeln und in Richtung Lymphknoten und schließlich Venen abtransportieren. Der Transport passiert über die Lymphgefäße selbst, die sich zusammenziehen und entspannen können wie eine Pumpe, wird aber auch durch Druck von außen von Muskeln und Bewegungen in Gelenken begünstigt.

Das Lymphsystem dient dem Abtransport und der Reinigung und Filtration von Flüssigkeit die sich im Gewebszwischenraum anreichert. Sie wird über die Lymphbahnen zu den Lymphknoten transportiert, wo die Flüssigkeit überprüft und Krankheitserreger ausgefiltert werden. Anschließend wird es über die Venen wieder in den Blutkreislauf gebracht. Es stellt einen wichtigen Teil der Immunabwehr dar.

Ein Lymphödem entsteht, wenn das Lymphsystem dem Abtransport der Lymphe nicht mehr gerecht werden kann und sich folglich die Flüssigkeit im Gewebe unter der Haut ansammelt. Sie können entweder lokalisiert (beispielsweise einem Arm) oder generalisiert am Körper auftreten, je nach Ursache.

Durch die Ansammlung des Wassers werden andere Gewebestrukturen verdrängt und der Austausch zwischen Zellen und Nährstoffen im Blut ist nicht mehr gewährleistet. Das kann dazu führen, dass die Zellen beschädigt werden oder ganz absterben. Das fängt mit den Hautzellen an, die am weitesten außen sind. So entstehen chronische Wunden, die nicht mehr heilen wollen. Im schlimmsten Fall kann das zu einer Bein-, Zeh- oder sogar Fußamputation führen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass kleine persistierende Ödeme so schnell wie möglich von einem Arzt angeschaut werden.

Ursachen können angeboren und erworben sein. Die angeborenen Lymphödeme sind weitaus seltener, und betreffen hauptsächlich Frauen. Hierbei handelt es sich um eine Störung in der Architektur des Lymphnetzwerks inklusive der Lymphknoten. Diese Ödeme beginnen meistens weit weg vom Körperstamm: an Beinen, Füßen oder Händen. Sehr typisch sind geschwollene Zehen, auch Kastenzehen genannt. Das unterscheidet auch generell ein Lymphödem von einem Blutkreislauf bedingtem Ödem. Zusätzlich sind Lymphödeme nicht eindrückbar.

Erworbene Lymphödeme können viele unterschiedliche Ursachen haben. Generalisiert entwickeln sie sich vom Körperstamm weg, treten aber auch häufig lokalisiert auf. Jede Form von mechanischer Verletzung oder Veränderungen, die die Lymphgefäße beeinflussen, kann zu einem Lymphstau führen. Hierzu gehören Trauma von außen, chronische Entzündungen, Tumoren, Infektionen, Operationen oder sogar Krankheiten wie Diabetes. Häufig führt auch die Entfernung von Lymphknoten infolge einer krebsbedingten Operation zu Ödemen in den betroffenen Extremitäten. Werden beispielsweise die Lymphknoten in der linken Axel aufgrund von Brustkrebs der linken Brust entfernt, führt dies oft zu Wassereinlagerungen im linken Arm.

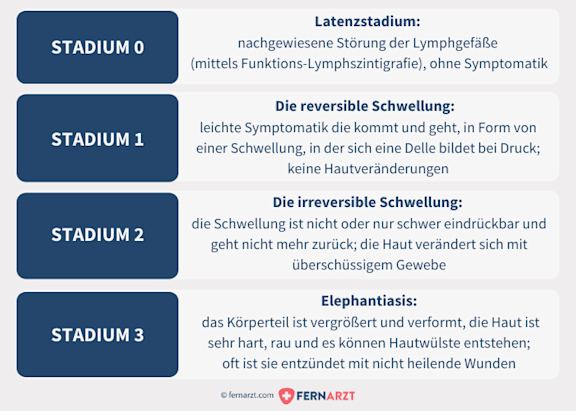

Klinisch werden Lymphödeme in 4 Grade unterteilt:

Angioödem (Quincke-Ödem)

Bei diesem Ödem handelt es sich um sehr lokalisierte blasse Schwellungen, die die Unterhaut betreffen. Meistens treten sie im Gesicht, speziell den Augenlidern, den Lippen und im Rachenraum auf. Es können aber auch die Arme, Hände oder Genitalien betroffen sein. Die Gemeinsamkeit ist wenig stützendes Bindegewebe, sodass sich Flüssigkeit schnell ansammelt. Oft gehen mit allergischen Angioödemen auch Urtikaria einher. Quincke-Ödeme können wenige Stunden bis mehrere Tage anhalten.

Man kann wieder zwischen einer angeborenen und einer erworbenen Form unterscheiden, wobei die angeborene Form extrem selten und vererbbar ist. In beiden Fällen handelt es sich um eine Überreaktion von gefäßerweiternden (vasoaktiven) Botenstoffen, was zur Erweiterung und einer erhöhten Durchlässigkeit der Blutgefäße führt. Es unterscheiden sich nur der Anlass: bei der angeborenen Form liegt es an einer genetischen Veränderung, die zum Mangel an anderen Faktoren führt, die normalerweise die Botenstoffe kontrollieren würden.

Bei erworbenen Formen kann dies durch allergische Reaktionen, Immunerkrankungen, Krebserkrankungen oder auch bestimmte Medikamente ausgelöst werden.

Das Angioödem kann sehr gefährlich werden, wenn es den Rachenbereich betrifft und so sehr anschwillt, dass die Person keine Luft mehr bekommen kann.

Hirnödem

Das Hirnödem ist eine sehr lebensgefährliche Form eines Ödems und in der Regel ein Notfall. Es handelt sich um Wasseransammlungen innerhalb der Schädelkalotte, was schnell zu einem Überdruck und Verdrängung und Verletzung der Hirnzellen führen kann. Ursache ist in irgendeiner Form die Verletzung der Blut-Hirn-Schranke oder der Blut-Liquor-Schranke. Das sind beides normalerweise sehr fein regulierte Mechanismen, die das Gehirn vor fremden Noxen schützen soll. Sie funktionieren über die Gefäßwände und die Wände der Liquorräume.

Trauma, bestimmte Toxine, Vergiftungen, Entzündungen oder Tumore können die Schranken beschädigen, was folglich zu Flüssigkeitseinlagerungen führen kann. Wenn Gefäßwände verletzt sind, kann das zur erhöhten Wasserdurchlässigkeit und Ansammlung zwischen den Hirnzellen führen. Bei einem verletzten Gefäß kann es auch zu richtigen Einblutungen kommen, was allerdings nicht als Hirnödem klassifiziert wird. Wenn das Gehirn zu wenig Sauerstoff bekommt, können bestimmte Transporter nicht mehr richtig funktionieren. Das führt dazu dass einzelne Zellen vermehrt Wasser einlagern, was ebenfalls zur Verdrängung anderer Zellen führen kann. In ganz seltenen Fällen kann es auch im Hirn, so wie in den Beinen, zu einer Thrombose kommen. Dann wird das Blut aufgestaut, und weil es nirgends anders hin kann, wird es in den Hirnzellenzwischenraum gedrängt.

Hirnödeme sind ein Notfall und sollten so schnell wie möglich klinisch angeschaut werden. Da sich das Hirnparenchym nicht ausbreiten kann, wie die Haut am Unterschenkel beispielsweise, ist es noch viel wichtiger, dass es schnell behandelt wird. Das quellende Hirn kann zusätzlich versorgende Blutgefäße abquetschen, was die Versorgung weiter reduziert und im schlimmsten Fall zum Hirntod führen kann.

Lipödem

Bei dieser speziellen Form des Ödems handelt es sich um eine übermäßige Wassereinlagerung in den Fettzellen, meistens symmetrisch in den Hüften und Oberschenkeln und später auch Armen und Nacken. Es ist nicht ganz klar, woher diese Erkrankung kommt - allerdings werden genetische und hormonelle Faktoren vermutet, genauso wie rasche Gewichtszunahme. Weitere Bezeichnungen für diese Art von Ödem ist Lipohyperplasia dolorosa oder auch Allen-Hines-Syndrom.

Die Ödeme können sehr schmerzhaft werden und blaue Flecken verursachen aufgrund der Verdrängenden Eigenschaften des angeschwollenen Fettgewebes. Ähnlich wie bei Lymphödemen führen die Schwellungen zur Minderversorgung von Hautzellen, was Hautveränderungen nach sich zieht. Leider kann man diese Erkrankung nur durch Gewichtsabnahme und kompressierende Maßnahmen entgegenwirken, in komplizierten Fällen hilft nur noch ein operativer Eingriff.

Ödeme behandeln

Wann mit Ödem zum Arzt?

Generell sind Ödeme nicht akut gefährlich außer sie treten an Stellen auf, wo sie beispielsweise die Luftzufuhr beeinträchtigen. Allerdings sind die Ursachen vielfältig und deshalb ist eine Abklärung immer gut. Ausnahmen sind Ödeme, die bei Hitze oder nach langem Stehen auftreten und wieder weggehen.

Bei folgenden Situationen ist es wichtig, sobald wie möglich zum Arzt zu gehen:

Therapie bei Ödemen

Je nach Ursache ist die Therapie unterschiedlich. Wenn es sich allerdings um chronische systemische Erkrankungen handelt, greift der Arzt oft zu Entwässerungstabletten (Diuretika). In Notfällen können Diuretika auch intravenös verabreicht werden. Lymphödeme werden eher mittels Lymphdrainage behandelt. Allergische Prozesse werden symptomatisch mit Antihistaminika und Cortison behandelt.

Es gibt aber auch einiges, was man selbst gegen die Wasseransammlungen machen kann, vor allem wenn es sich um wetter-, hormon-, oder schwangerschaftsbedingte Ödeme handelt. Das kann auch bei Ödemen helfen, die durch Operationswunden oder andere irreversible Faktoren bedingt sind.

Das können Sie selbst gegen Wassereinlagerungen tun

Wenn es sich um harmlose Ödeme handelt, die von selbst abschwellen und eher mit Wetter oder hormonellen Schwankungen in Zusammenhang stehen, kann man folgende Dinge selber machen:

- Verzichten Sie auf Salz. Salz beinhaltet Natrium, welches Wasser zieht. Wenn man zu viel davon zu nicht nimmt, hat man folglich zu viel im Blut und es führt dazu, dass es ins Gewebe gepresst wird, um Ausgleich zu schaffen. Das Wasser folgt hinterher und es entstehen Wassereinlagerungen im Gewebe. Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation: maximal fünf Gramm Salz am Tag.

- Beine hochlegen! Bei Wassereinlagerungen folgt das Wasser der Schwerkraft und es fällt den Gefäßen schwer, es nach oben zu pumpen. Legt man die Beine hoch, verhilft man der Flüssigkeit (gemäß der Schwerkraft) in Körpermitte abzulaufen.

- Kalium wirkt entwässernd. Somit ist es sinnvoll, kaliumhaltige Tees zu trinken oder kaliumhaltige Lebensmittel zu sich zu nehmen. Hierzu gehören zum Beispiel Brennessel- oder Grüner Tee, als auch Johanniskrauttee. Dieser sollte aber von Frauen vermieden werden, die mit oralen Kontrazeptiva verhüten. Beispiele für solche Lebensmittel sind Kartoffeln, Nüsse, Quinoa, Spinat, Bananen und Reis. Weitere Lebensmittel, die entwässernd wirken können, sind Kopfsalat, Wassermelone, Gurke, Avocado, Erdbeeren, Sellerie, Fenchel und Ananas. Das liegt an ihrem besonders hohen Magnesium, Vitamin B6 oder Wasseranteil. Hierfür gibt es auch spezielle Entwässerungstabletten, die aus natürlichen Inhaltsstoffen wie den Tees oder der Elektrolyte bestehen und die Entwässerung fördern.

- Durchblutung fördern! Dies kann man durch Heiß-Kalt-Duschen erreichen, weil sich durch die Kälte die Gefäße zusammenziehen. Oder durch Massagen in Richtung der Körpermitte. Das fördert die Durchblutung, die Venen pumpen wieder mehr Blut ab und die Wassereinlagerungen können abnehmen.

- Wasser trinken! Es klingt vielleicht etwas widersprüchlich, aber wenn der Körper in einem Zustand der Dehydration ist, möchte er mehr Wasser einspeichern. Wasser ist überlebensnotwendig. Außerdem führt übermäßige Wasserzufuhr auch relativ schnell zur erhöhten Wasserausscheidung über den Urin. So wird der Kreislauf angeregt und die Wassereinlagerungen werden abgebaut.

- Bewegung fördert die Funktion der Venen durch die aktiven Muskeln und Gelenke und somit das Abpumpen von Wasser. Deshalb merkt man auch nach langem Sitzen wie nach einem langen Flug oder Arbeitstag im Büro, dass die Beine dicker sind. Wichtig ist dabei nicht extremer Kraftsport oder anstrengende Work-outs, sondern eher das Integrieren von Bewegung im Alltag.

- Koriander- und Leinsamen haben eine wasserbindende Funktion im Darm. Das ist nicht die effektivste Option für Wassereinlagerungen in den Beinen, schadet aber nie und regt ebenfalls den Kreislauf an.

- Das richtige Schuhwerk wählen! Die Wahl der Schuhe ist auch nicht unerheblich, wenn sie so eng sind, dass sie die Durchblutung abdrücken. Im Sommer deshalb lieber auf offene und leichte Schuhe zurückgreifen oder sogar welche die eine kompressierende Funktion haben wie manche Sportschuhe.

Diuretika gegen Ödeme einnehmen

Es gibt unterschiedliche Arten von Diuretika, die je nach Funktion und Lokalisation an der Niere unterschiedlich benannt werden:

Schleifendiuretika (Furosemid): sind sehr wirksam, schwemmen aber wichtige Elektrolyte mit aus

Kaliumsparende Diuretika (Spironolacton): werden bei chronischen Krankheiten eingesetzt wie Leberschaden oder Herzschäden

Thiaziddiuretika (Thiazid): werden oft zur Blutsenkung eingesetzt

Diuretika, die nur eine erhöhte Wasserausscheidung bewirken, nennt man Aquaretika. Es gibt auch Diuretika, die neben der vermehrten Wasser- zusätzlich eine vermehrte Salzausscheidung aus dem Körper bewirken. Diese nennt man auch Saluretika. Diuretika können nur Symptome lindern, nicht aber eine Grunderkrankung verbessern.

Diuretika wirken grundsätzlich, indem sie die Harnproduktion der Nieren erhöhen und damit den Volumenhaushalt im Körper ausgleichen. Zum Volumen zählt man jede Form von Wasser im Körper: das Wasser im Blut, im Gewebe oder auch in den Organen. Der Volumenhaushalt umfasst alle Schaltkreise, die das Volumen des Körperwassers außerhalb der Zelle regulieren. Einer der wichtigsten Regulatoren: Natrium. Da wo dieses Elektrolyt ist, geht das Wasser hin. Wenn es also von der Niere ausgeschieden wird, folgt das Wasser hinterher. In der Fachsprache wird das auch als Diurese in Folge der Salurese bezeichnet: die Ausscheidung von Sal(-z).

Durch die vermehrte Flüssigkeitsabfuhr, die Diuretika bewirken, regulieren sie Überschüsse an extrazellulärer Flüssigkeit, wodurch Ödeme abschwellen können. Da zur extrazellulären Flüssigkeit auch das Blutvolumen zählt, muss das Herz nach Einnahme von Diuretika weniger Blut durch den Körper pumpen und ist somit ebenfalls entlastet.

Welche Lebensmittel entwässern stark?

Kalium wirkt an entwässernd. Geeignet sind kaliumhaltige Tees oder kaliumhaltige Lebensmittel. Hierzu gehören zum Beispiel Brennnessel- oder Grüner Tee, als auch Johanniskrauttee. Frauen, welche mit oralen Kontrazeptiva verhüten, sollten letzteren allerdings meiden. Beispiele für Lebensmittel sind Kartoffeln, Nüsse, Quinoa, Spinat, Bananen und Reis. Weitere Lebensmittel die entwässernd wirken können, sind Kopfsalat, Wassermelone, Gurke, Avocado, Erdbeeren, Sellerie, Fenchel und Ananas. Das liegt an ihrem besonders hohen Magnesium, Vitamin B6 oder Wasseranteil. Hierfür gibt es auch spezielle Entwässerungstabletten, die aus natürlichen Inhaltsstoffen wie den Tees oder der Elektrolyte bestehen und die Entwässerung fördern.

Häufige Fragen zu Wassereinlagerungen

Kalium wirkt entwässernd. Somit ist es sinnvoll, kaliumhaltige Tees zu trinken, oder kaliumhaltige Lebensmittel zu sich zu nehmen. Hierzu gehören zum Beispiel Brennessel oder Grüner Tee, als auch Johanniskrauttee. Dieser sollte aber von Frauen vermieden werden, die mit oralen Kontrazeptiva verhüten.

Bei folgenden Situationen ist es wichtig, sobald wie möglich zum Arzt zu gehen: 1. Die Schwellung ist warm oder gerötet oder sehr schmerzhaft 2. Wenn die neue Schwellung mit Fieber einher geht 3. Bei Atemnot oder Bewusstlosigkeit 4. Wenn die Gliedmaßen bläulich bis rötlich verfärbt sind oder 5. sich sehr kalt anfühlen.

Die Ursachen für Wassereinlagerungen können sehr unterschiedlich sein. Wenn sie nach ein paar Tagen nicht wieder weg gehen, kann die Ursache durchaus langfristig gefährlich sein. In dem Fall empfiehlt es sich in jedem Fall, einen Arzt aufzusuchen.

Quellen

Herold et al.: Innere Medizin. Eigenverlag 2012.

Hahn: Checkliste Innere Medizin. 6. Auflage. Thieme 2010.

Flasnoecker (Hrsg.): TIM, Thieme's Innere Medizin. Thieme 1999.

Wiggli, B., Imhof, E., Meier, Ch. A., Laifer, G.: Water, water, everywhere. In: The Lancet, März 2013, Bd. 381, Nr. 9868, S. 776.

Burton D. Rose: Pathophysiology and etiology of edema in adults. In: UpToDate. Nr. 15.2, 2007 (Artikel).

Robert W. Schrier: Decreased Effective Blood Volume in Edematous Disorders: What Does This Mean? In: J Am Soc Nephrol. Nr. 18, 2007, S. 2028–2031.

https://www.lecturio.de/magazin/wasser-und-natriumhaushalt/#der-natriumhaushalt

Martin Wehling: Klinische Pharmakologie. Thieme, 2011.