Die Zahl der Personen, die regelmäßig Antihistaminika einnehmen, hat sich von 2017 zu 2021 verdoppelt.

Antihistaminika werden zur Behandlung allergischer Reaktionen eingesetzt. Vor allem PatientInnen mit chronischen Allergien profitieren von der Wirkung dieser Allergietabletten. Dabei können die oralen Präparate sowohl bei ganzjährigen als auch bei saisonalen Allergien, wie Heuschnupfen, eingesetzt werden. Aber auch bei akuten allergischen Reaktionen, beispielsweise bei einem Insektenstich, kommen orale Antiallergika zum Einsatz.

- Antihistaminika hemmen die Wirkung von Histamin im Körper.

- Zu den Anwendungsgebieten zählen allergische Reaktionen, Schlafstörungen, Übelkeit und Refluxerkrankungen.

- Als natürliche Antihistaminika gelten Vitamin C, Zink, Calcium sowie Quercetin.

Was sind Antihistaminika?

Antihistaminika sind Wirkstoffe, die meist in Tablettenform eingenommen werden und u. a. bei der Behandlung von Allergien zur Anwendung kommen. Wenn es im Rahmen einer allergischen Reaktion zu einer Freisetzung von Histamin kommt, können die Histaminblocker eine antiallergische Wirkung entfalten und dadurch Beschwerden lindern.

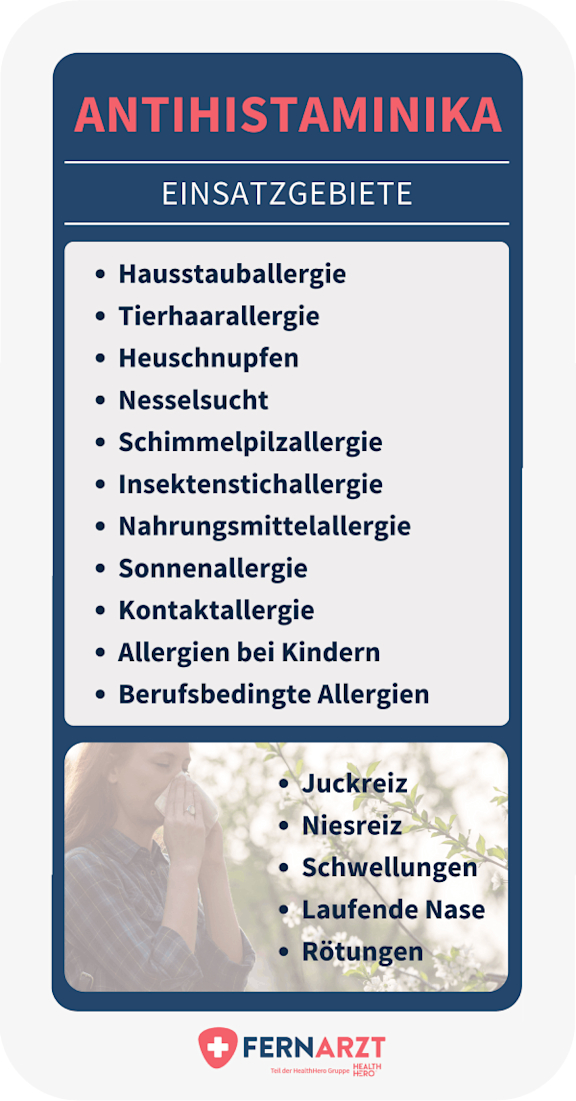

Allergietabletten können unter anderem bei folgenden Allergien verwendet werden:

Hausstauballergie

Tierhaarallergie

Schimmelpilzallergie

Insektenstich(-allergie)

Sonnenallergie

Allergien bei Kindern

Berufsbedingte Allergien

Der Vorteil von Allergietabletten ist die lange Wirkzeit (bis zu 24 Stunden). PatientInnen können außerdem über einen längeren Zeitraum einen gewissen Spiegel im Blut aufbauen, ohne dabei Gefahr zu laufen, sich daran zu gewöhnen oder abhängig zu werden. Deshalb können Antihistaminika-Tabletten bei Bedarf über mehrere Monate hinweg genommen werden.

Die meisten Antihistaminika sind rezeptfrei in Apotheken erhältlich. Dazu zählen auch die beliebten Antihistaminika Cetirizin und Loratadin.

Antihistaminika sind nicht gleich Antiallergika. Der Name Antihistaminika steht dafür, dass die Mittel gegen Histamin wirken. Dabei muss es sich jedoch nicht immer um allergische Reaktionen handeln. Die Bezeichnung Antiallergika steht frei übersetzt für “Mittel gegen Allergien”.

Welche Antihistaminika gibt es?

Das Wort Antihistaminikum deutet eine Wirkung gegen Histamin an. Antihistaminika blockieren verschiedene Histamin-Rezeptoren im Körper und damit die Wirkung von Histamin. Es gibt verschiedene Wirkstoffe, die als Antihistaminikum verwendet werden. Diese wirken nicht nur gegen Allergien. Unterschieden werden Antihistaminika dahingehend, an welchem Histamin-Rezeptor (H1, H2, H3, H4) sie wirken.

H1-Antihistaminika: werden zur Behandlung von allergischen Erkrankungen, Schlafstörungen und Übelkeit eingesetzt

H2-Antihistaminika (H2-Blocker): zur Regulation der Magensäureproduktion, jedoch nur Mittel der 2. Wahl

H3-Antihistaminika: mögliche Indikationen sind Schwindel und Narkolepsie

H4-Antihistaminika: potentiell entzündungshemmend

H1-Antihistaminika

H1-Antihistaminika blockieren die Wirkung von Histamin am H1-Rezeptor und tragen so zur Linderung von allergischen Reaktionen bei. Die H1-Antihistaminika lassen sich in verschiedene Generationen unterteilen. H1-Antihistaminika der 1. Generation können die Blut-Hirn-Schranke aufgrund ihrer Fettlöslichkeit passieren und zentral im Gehirn wirken. Dort können sie Nebenwirkungen hervorrufen wie Müdigkeit. Deshalb werden diese Antihistaminika auch als Schlafmittel eingesetzt. Die H1-Antihistaminika der 2. Generation sind weniger fettlöslich und wirken daher kaum ermüdend.

In einigen Fällen wird von Antihistaminika der 3. Generation berichtet. Diese Einteilung ist jedoch noch nicht offiziell.

H2-Antihistaminika

H2-Blocker, auch H2-Antihistaminika genannt, sind Medikamente, welche die Magensäureproduktion hemmen. Sie werden unter anderem zur Behandlung von Magengeschwüren und bei Erkrankungen eingesetzt, bei denen der Magen zu viel Säure produziert. Wirkstoffe sind z. B. Cimetidin, Ranitidin, Famotidin und Nizatidin.

Allerdings sind H2-Blocker bei der Behandlung von Refluxkrankheiten nur noch Mittel zweiter Wahl. Vorrangig werden bei diesen Erkrankungen Protonenpumpen-Inhibitoren (PPI) eingesetzt, da diese deutliche wirksamer sind und zudem weniger Nebenwirkungen hervorrufen.

Allergische Reaktion

Bei einer allergischen Reaktion kommt es zu einer überschießenden Immunreaktion auf einen bestimmten Stoff, ein sogenanntes Allergen, das eigentlich harmlos ist. Anstatt dieses Allergen zu ignorieren, wird es vom Immunsystem erkannt und löst eine Entzündungsreaktion aus. Die Entzündungsreaktion zeigt sich durch entsprechende Symptome auf der Haut, in den Atemwegen, im Magen-Darm-Trakt und am Herz-Kreislauf-System. Dabei gibt es verschiedene Arten von allergischen Reaktionen.

Bei Reaktionen vom Typ I, sogenannten Soforttyp-Reaktionen, bildet das Immunsystem beim ersten Kontakt mit dem Allergen spezifische Antikörper. Diesen Prozess nennt man Sensibilisierung. Bei diesem Erstkontakt mit dem Allergen findet keine allergische Reaktion statt, da noch keine Antikörper gegen das Allergen produziert wurden. Wird der Körper danach erneut dem Allergen ausgesetzt, löst das eine Antikörper-vermittelte Reaktion aus. Dabei binden die Antikörper an die Allergene und vernetzen sich untereinander. Man spricht auch von einer sogenannten Quervernetzung der Antikörper. Diese Quervernetzung führt zu einer Ausschüttung von Entzündungsmediatoren, darunter auch des Stoffes Histamin, der zu Reaktionen im Magen, zentralen Nervensystem (ZNS) und den Gefäßen führt.

Dies äußert sich durch Symptome, wie:

Anaphylaktischer Schock

Ist die Reaktion des Immunsystems extrem ausgeprägt, kann die Sofortreaktion des Körpers auf die Allergene lebensbedrohlich werden. Man spricht auch vom sogenannten anaphylaktischen Schock, der maximalen Form einer allergischen Reaktion. Hierbei ist sofortige medizinische Hilfe notwendig, da die Gefahr des Kreislaufversagens besteht.

Menschen mit einer bekannten stark ausgeprägten Allergie auf bestimmte Stoffe tragen oftmals ein Anaphylaxie-Notfallset mit sich, das auch einen sogenannten Adrenalin-Autoinjektor enthält. Im Notfall können sie sich das im Autoinjektor enthaltene Adrenalin selbst in den Oberschenkel spritzen und damit die lebensbedrohliche Schockreaktion verhindern.

Wie wirken Antihistaminika?

Da sie die Wirkung von Histamin hemmen, heißen die Wirkstoffe Antihistaminika. Histamin wird bei einer allergischen Reaktion ausgeschüttet, die reguläre allergische Wirkung entfaltet es durch die Bindung an sogenannte Histaminrezeptoren.

Wird diese Bindung blockiert, bleibt die Histamin-vermittelte allergische Reaktion also aus. Die Blockierung der Bindungsstelle geschieht bei H1-Antihistaminika dadurch, dass die Wirkstoffe an die H1-Rezeptoren binden und deren inaktive Form stabilisieren. Daher werden die Antihistaminika auch als inverse Agonisten bezeichnet, weil sie nicht nur die Bindung und somit Wirkung von Histamin verhindern, sondern auch noch die Eigenaktivität der Rezeptoren unterdrücken. Folgende Beschwerden werden mittels Antihistaminika gelindert:

Nies- und Juckreiz

Tränende Augen

Schwellungen

Laufende Nase

Rötung

Antihistaminika Nebenwirkungen

Die Nebenwirkungen variieren je nach Gruppe und Generation der eigesetzten Antihistaminika.

Bei H1-Antihistaminika treten in der 1. Generation vor allem Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Mundtrockenheit oder erhöhte Herzfrequenz auf. Auch ein Blutdruckabfall bei Lagerungswechsel oder vermehrter Appetit und Gewichtszunahme sind möglich. Dies liegt daran, dass die H1-Antihistaminika der 1. Generation nicht sehr selektiv sind für die H1-Histaminrezeptoren und aufgrund ihrer Fettlöslichkeit auch die Blut-Hirn-Schranke passieren und im Gehirn wirken können.

In der 2. Generation sind diese Nebenwirkungen aber nur noch selten. Viele PatientInnen nehmen die Präparate deshalb vorbeugend am Abend.

Natürliche Antiallergika

Neben Medikamenten zur Reduktion allergischer Beschwerden gibt es auch zahlreiche natürliche Alternativen, auf die man zunächst zurückgreifen kann. Einige davon sind zum Beispiel:

Vitamin C: Vitamin C wirkt entzündungshemmend und lindert allergische Reaktionen. Es steckt vor allem in Obst und Gemüse, zum Beispiel in Tomaten, Paprika, Kiwis, Brokkoli, Blumenkohl und Erdbeeren.

Quercetin: Die Wirkung ähnelt der von Vitamin C. Quercetin ist beispielsweise in Äpfeln, Beeren, roten Zwiebeln, Grüntee, Schwarztee und Wein enthalten.

Zink & Calcium: Calcium vermindert die Durchlässigkeit der Gefäßwände, die vor allem durch Histamin vermittelt wird und mindert so Juckreiz, Rötung und Quaddelbildung.

Tipps für Allergiker

Wichtig sind die Identifizierung und konsequente Vermeidung des auslösenden Allergens. Bei bekannten sehr starken Allergien sollten ein Allergie-Notfallset sowie eine Schulung im Umgang mit Notfällen in Erwägung gezogen werden.

In ausgewählten Fällen kann eine spezifische Immuntherapie in Betracht gezogen werden, bei der geringe Mengen des Allergens unter ärztlicher Kontrolle appliziert werden, um das Immunsystem an den Stoff zu gewöhnen und eine Toleranz zu entwickeln. Die Behandlungsdauer einer solchen Desensibilisierung beträgt mindestens 3 Jahre.

Häufige Fragen zu Antihistaminika

Ein Antihistaminikum ist ein Medikament, das die Bindung des Histamins an die Histamin-Rezeptoren blockiert. Bei den H1-Antihistaminika wird dadurch die allergische Reaktion abgeschwächt. Bei den H2-Antihistaminika führt die Blockade zu einer Senkung der Produktion von Magensäure.

H1-Antihistaminika der 1. Generation sind dafür bekannt Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Mundtrockenheit und erhöhte Herzfrequenz hervorzurufen. Bei den H1-Antihistaminika der 2. Generation treten diese Nebenwirkungen kaum noch auf. H2-Histaminika sind Therapiemittel zweiter Wahl bei Refluxerkrankungen, da ein anderer Wirkstoff gefunden wurde, der wirksamer ist und weniger Nebenwirkungen verursacht.

H1-Antihistaminika der 1. Generation, wie beispielsweise Dimetinden, Diphenhydramin oder Clemastin, wir eine ermüdende Wirkung zugeschrieben. Es gibt H1-Antihistaminika der 2. Generation, bei denen diese Nebenwirkungen kaum noch auftreten; dazu zählen Loratadin und Cetirizin.

Die meisten Antihistaminika sind rezeptfrei in Apotheken erhältlich. Dazu zählen beispielsweise die Wirkstoffe Cetirizin und Loratadin welche H1-Antihistaminika der 2. Generation sind.

Quellen

5 natürliche Antihistaminika, die Allergiker kennen sollten. Allergieberatung.de. 2020. https://www.allergieberatung.de/5-natuerliche-antihistaminika-die-allergiker-kennen-sollten (zugegriffen 21. April 2023)

Allergische Erkrankungen. AMBOSS. 2023. https://www.amboss.com/de/wissen/allergische-erkrankungen (zugegriffen 21. April 2023)

Antihistaminika. AMBOSS. 2023. https://www.amboss.com/de/wissen/Antihistaminika (zugegriffen 21. April 2023)

Bergmann K-C: Allergien: Bedeutung von Calcium. Pharmazeutische Zeitung online. https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-092012/bedeutung-von-calcium/ (zugegriffen 21. April 2023)

Bevölkerung in Deutschland nach Häufigkeit der Verwendung von Mitteln gegen Heuschnupfen von 2017 bis 2021 (in Millionen). Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA). 2021. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/181184/umfrage/haeufigkeit-verwendung-von-mitteln-gegen-heuschnupfen/ (zugegriffen 21. April 2023)

Jarisch R, Weyer D, Ehlert E, et al.: Impact of oral vitamin C on histamine levels and seasickness. J Vestib Res 2014; 24: 281–8.

Offermanns S: Antiphlogistika und Antiallergika. In: Freissmuth M, Offermanns S, Böhm S (Hrsg.): Pharmakologie und Toxikologie: Von den molekularen Grundlagen zur Pharmakotherapie Berlin, Heidelberg: Springer 2016; 197–212.

Reifferscheid E: Antihistaminika. Gelbe Liste Online. 2022. https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffgruppen/antihistaminika (zugegriffen 21. April 2023)

Schlicker E: Pharmakologie des Histamins. IN: Aktories K, Förstermann U, Hofmann FB, Starke K: Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie. 11. Aufl. München: Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH 2013; 199–206.

Simons FER, Simons KJ: Histamine and H1-antihistamines: celebrating a century of progress. J Allergy Clin Immunol 2011; 128: 1139-1150.e4.

Ulusoy HG, Sanlier N: A minireview of quercetin: from its metabolism to possible mechanisms of its biological activities. Crit Rev Food Sci Nutr 2020; 60: 3290–303.

Vollbracht C, Raithel M, Krick B, et al.: Intravenous vitamin C in the treatment of allergies: an interim subgroup analysis of a long-term observational study. J Int Med Res 2018; 46: 3640–55.